Magnético y repelente

Hijo de emigrantes y de salud frágil, el niño Andrew Warhola subvirtió su realidad para convertirse en un mito del siglo XX. Se ‘Andy Warhol’, biografía de Jean-Noël Liaut

Andy Warhol posa con su perro Archie en 1973.

En 1960, Warhol pudo permitirse comprar al contado, por la suma de sesenta mil dólares, una casa de cuatro pisos en el 1342 de Lexington Avenue. En 1949 había llegado en autobús a Nueva York y había empezado viviendo de realquilado en apartamentos infestados de cucarachas y de ratones. Diez años más tarde, se había convertido en el ilustrador más requerido de su generación y en el feliz propietario de una vivienda diseñada por Hardenbergh, el arquitecto del hotel Plaza. Se mudó a ella, con Julia y los dos únicos gatos que les quedaban, en agosto de 1960. La nueva década, en una de cuyas figuras más emblemáticas estaba llamado a convertirse, lo recibía con un lugar, o más que eso con todo un entorno, en el que poder crearse un porvenir artístico digno de sus ambiciones.

No obstante, aquel cambio de domicilio y de estatus no hizo más felices a los Warhol, madre e hijo. Lejos de cumplir sus sueños de exponer en las galerías de vanguardia, Andy trabajaba como un borrico en tareas para subsistir que no le satisfacían, y además su vida privada iba de mal en peor. Había dejado de verse con Ed, seguía atraído por Charles y, en diciembre de 1960, lo hospitalizaron como consecuencia de una infección anal, causada por una enfermedad venérea dolorosa que precisaba de intervención quirúrgica. En cuanto a Julia, que se había instalado en la planta baja de la nueva vivienda, cerca de la cocina, aquella holgura material, por valiosa que fuera después de un pasado de miseria, no la colmaba en modo alguno. Seguía hundiéndose en la soledad y el alcoholismo, y sufría por el hecho de no poder estar con más frecuencia con su familia. Sus únicas distracciones se limitaban a salir para hacer la compra o para ir a misa, y prácticamente nunca veía a nadie. A Andy le irritaba que lo buscara para hablar cuando estaba trabajando con su ayudante, Nathan Gluck, porque para él cada minuto era importante, tenía que trabajar por cuatro para mantener el nivel de vida de ambos. Levantaba la voz a su madre cuando esta le reprochaba que no enviara dinero suficiente a sus hermanos y a sus numerosos parientes, menos afortunados que él. Lo acusaba también de avergonzarse de ella, de no llevarla nunca a ninguna parte, de tenerla escondida en un sótano, pues, como sucede a menudo en Nueva York, la planta baja quedaba por debajo del nivel de la acera. Ella se sentía marginada, como si su hijo hubiera renegado de ella, y él se sentía atacado. A menudo reinaba un clima de guerra civil en el 1342 de Lexington Avenue, donde los gritos eran frecuentes. En 1958, habían posado juntos en el anterior domicilio para Duane Michals, un fotógrafo de futuro muy prometedor. Un Andy risueño parecía feliz junto a aquella que era su principal aliada desde la infancia, pero dos años más tarde, aquella hermosa alianza se había hecho añicos.

Julia estaba tan deprimida, la hacía tan vulnerable la adicción al whisky, que tomaba en cantidades cada vez más importantes, que llegó al extremo de no poder encargarse con fiabilidad de las leyendas para los dibujos de su hijo, por lo que Nathan aprendió entonces a imitar su famosa caligrafía. Muy decaída, terminó pasando largas temporadas en Pittsburgh, por lo que la suciedad de la casa alcanzó niveles espectaculares. En su ausencia, a Andy no se le pasaba por la cabeza ocuparse de las tareas domésticas o pagar a alguien para que las realizara por él. Mientras tanto, los gatos campaban a sus anchas, iban de piso en piso sin que nadie los riñera jamás. Andy sufrió entonces de depresión nerviosa, y tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para concentrarse en el trabajo, hasta el punto de recurrir a la consulta de un psiquiatra, que no pudo ayudarle. Suplicó a Julia que volviera, y ella aceptó. Aquella atmósfera cargada y triste contrastaba con la decoración ideada por Warhol para su vivienda, una decoración de feria como en una acuarela de Cecil Beaton: podían encontrarse esculturas doradas de centauros, procedentes de un carrusel de principios de siglo; un Polichinela de madera de finales del siglo XIX, o hasta una sorprendente “máquina para perfumar pañuelos”. Podía descubrirse igualmente un retrato a tamaño natural de Andy con su amigo Ted Carey, encargado en 1960 al pintor Fairfield Porter, que no podía dejar de recordarle en todo momento lo poco agraciado que encontraba su físico.

A Andy lo atormentaba sobre todo el éxito de los pintores de su edad, como Jasper Johns, que se había hecho famoso desde su primera exposición en la galería de Leo Castelli, en enero de 1958, gracias a sus cuadros que representaban dianas y banderas de Estados Unidos, con un regusto de antipatriotismo. El Museo de Arte Moderno, que había rechazado uno de los dibujos de Andy con el pretexto de la falta de espacio, había adquirido sin pensárselo dos veces varias obras de Johns, lo nunca visto para un debutante, quien, bien es verdad, era la admiración de los críticos más feroces. Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein o Claes Oldenburg estaban también en vías de adquirir la notoriedad que le faltaba a Andy, presa por este motivo de celos y resentimiento. Su obsesión era que Castelli se fijara en él y lo expusiera en su galería, que acababa de abrir en Nueva York, en 1957, y quien ponía su pasión y su red de influencias al servicio de los artistas que llamaban su atención. Nacido en 1907, se dedicaba al mundo del arte desde los años treinta, primero en París y luego en Estados Unidos, y había sido agente, entre otros, de Kandinsky, de 1948 a 1953. “Leo Castelli, en sus actividades de amateur ilustrado en aprendizaje permanente, de coleccionista, de agente, de comisario independiente, atiende a todas sus funciones, acumula experiencias, hace de péndulo entre uptown y downtown, entre Nueva York y East Hampton, entre Estados Unidos y Europa, entre galerías, museos, talleres y cafés, establece conexiones, vínculos, comunicación”, escribe Annie Cohen-Solal. Para Warhol, era el hombre al que había que convencer, el único capaz de hacerlo famoso algún día. De modo que era preciso proponerle obras dignas de su legendario olfato.

Gracias a Tina S. Fredericks, que se reveló una vez más como su hada madrina, Andy conoció a Emile de Antonio, colega de la joven directora artística. Antonio trabajaba de agente para sus amigos pintores y acababa de crear, en 1959, su propia productora con el fin de distribuir Pull My Daisy, película con guion de Jack Kerouac. Presentó a Andy a la pareja Johns y Rauschenberg, de quienes era allegado. Estos dos artistas, desde la altura de su recientemente adquirido prestigio, desdeñaron a Warhol, que a sus ojos era un ilustrador de moda demasiado afeminado como para dejarse ver con él. Ellos vivían juntos, pero nadie habría podido sospechar su homosexualidad, tan declarada en Andy. Este soñaba con trabar amistad con los dos, admiraba su trabajo hasta el punto de comprar un dibujo de Johns que representaba una bombilla, pero ellos guardaban las distancias con él, incluso durante las inauguraciones de Castelli, a las que Warhol acudía. Ello añadió a su lista de agravios, ya bastante larga, una nueva herida en su amor propio. “Era un mundo de apariencias, en privado podías hacer lo que quisieras, pero en público, en el Nueva York de 1960, un pintor serio era viril y tirando a austero. Los expresionistas abstractos, que iban a ser barridos por el naciente pop art, todavía eran la referencia: eran enemigos de toda frivolidad y pintaban con su sangre, por así decir. En comparación, el pobre Andy lo tenía todo para pasar por una loca, con sus gestos amanerados y su trabajo de dibujante para Vogue y Harper’s Bazaar”, concluía Stuart Preston. “Si al menos hubiera tenido obras innovadoras que mostrar, alguna idea repleta de audacia... Pero su última exposición había reunido las ilustraciones de un libro de cocina extravagante, Frambuesas salvajes. Y luego estaba aquella historia de su fetichismo por los pies, que se había convertido en un fenómeno esnob: varias personas conocidas, como Cecil Beaton o la soprano Leontyne Price, ¡se habían dejado retratar los pies por Warhol! ¿Cómo querías que Johns y Rauschenberg, que eran unos intelectuales de verdad, estuvieran interesados en entablar diálogo con él?”.

En su taller del 1342 de Lexington Avenue, Andy se puso a explorar nuevas vías. Comenzó a pintar series en blanco y negro, que reproducían personajes de cómic, como Popeye o Superman, y anuncios recortados de las revistas, que agrandaba con ayuda de un proyector, antes de pasarlos a papel o tela, pero conservando tan solo los elementos más relevantes. Warhol había intuido que aquellas imágenes, en sí mismas de una gran banalidad y ligadas a la realidad cotidiana menos prestigiosa, adquirían una fuerza singular si se presentaban aisladas, sacadas de su contexto y reproducidas a la escala de un cuadro. Andy no carecía de sentido de la ironía ni de la capacidad de reírse de sí mismo, por cuanto había escogido expresamente anuncios publicitarios que ponderaban los méritos de las pelucas, la musculación y las operaciones quirúrgicas de nariz (temas muy sensibles para él), para luego reproducirlos sobre telas de dos metros y medio de amplitud. En el otoño de 1960, poco después de su mudanza, pintó una botella de Coca-Cola gigante, de casi dos metros de alto. Emile de Antonio, que le apoyaba decididamente, se quedó impresionado por aquellas nuevas obras, como también Ivan Karp, el ayudante de Castelli, a quien Warhol había invitado a verlo a su taller. Hacía falta el ojo clínico de un Antonio o de un Karp para penetrar en el potencial asombroso de aquellos productos de consumo corrientes, revisados y corregidos por Andy. En 1960 o 1961, muchos otros los encontraron vulgares, ridículos y engorrosos.

Aquella visita tuvo lugar en el mismo momento en que Andy, que había comprendido perfectamente el poder de la imagen, se había inventado un nuevo personaje, destinado a llamar la atención de quienquiera que lo conociera: el artista de palidez fantasmal, que vestía de negro para dar relieve a tales rasgos, con peluca, la mirada protegida por cristales ahumados, y que se expresaba con afeminada voz infantil. Su elocución, el flujo lento de sus palabras, como si las emitiera en un murmullo ligeramente falto de aliento, recordaba la manera de hablar de Jacqueline Kennedy, a la que la gente veía y oía por televisión en apoyo de la candidatura de su marido.

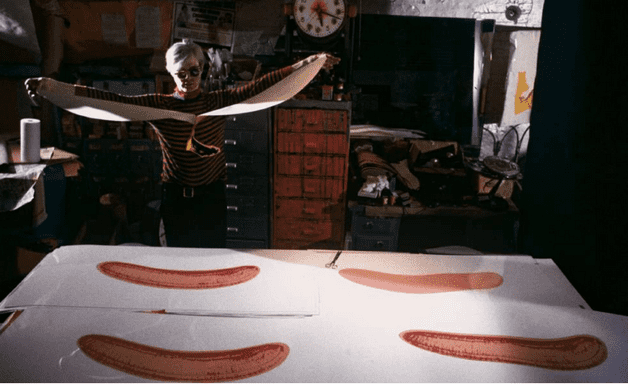

Andy Warhol en La Factory, Nueva York, en 1966.

La obra ‘Coca-Cola’, de Warhol, vendida en Sotheby’s por 25,7 millones de euros.